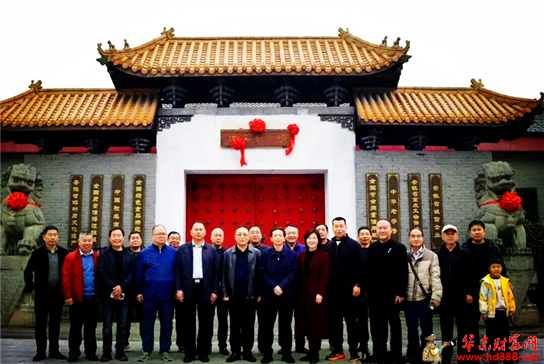

11月15日,颍州区作家协会组织了一场别开生面的文化采风活动,二十余位本土作家在区政协党组书记、主席汪国兵和区文联主席冯倩的带领下,轻装出发,踏上了一场融合工业气息与田园诗意的笔会之旅。这场采风活动不仅是一次简单的文化体验,更是一次对阜阳深厚文化底蕴的深度挖掘与文学创作的灵感激发。

走进金种子酒文化博物馆,始建于1518年的窖池仍静静发酵,乌金色的窖泥泛起细密的气泡,仿佛未落笔的诗行。工人们赤脚踩窖,动作间平仄起伏,72°的头酒蒸腾而出,作家们举杯轻品,感受那一口“入喉即燃”的诗意——辣是仄声,回甘是平声,历史仿佛化作流动的语言。一位作家在笔记中写下这样的感悟:“原来历史不是橱窗中的青铜,而是会呼吸的酒液。”这句话道出了作家们对历史与现实的深刻思考。

在云栖村,旧砖窑改造的面包坊里,面团在200℃的窑壁中膨胀,仿佛将宋词烘烤成金黄的韵律。马场上,马蹄踏出节奏如标点般清晰;非遗剪纸工坊中,三分钟剪出的“古颍州”成为作家笔下灵动的意象;竹棚音乐厅里,天光洒落,白鹭飞过,仿佛为千年前的词句添上一抹留白。田园在这里不是背景,而是正在生长的修辞,作家们用敏锐的感知捕捉着每一处细节,将所见所闻转化为文字中的生动画面。

围炉座谈中,作家们围绕“工业与田园如何在文学中共存”展开热烈讨论。青年诗人赵凯计划以第七代酿酒师为原型,创作《506年的心跳》,试图通过文字展现工业与田园的交融;老作家马运成则构思《西湖畔的篝火》,试图在文字中实现欧阳修与当代青年的对话。这场讨论没有定论,却激发了更多创作的可能,作家们纷纷表达了自己的创作思路与灵感来源。

午时,大巴缓缓驶回城区。车窗外,工业的蒸汽与田园的麦香渐渐远去,但作家们心中,已留下滚烫的意象:左边是高炉耸立,右边是月光洒满稻田,中间,是属于颍州作家的未完长句。这片土地,既能把历史酿得醇厚,也能将宋韵烘得温暖,作家们将用自己的笔触,记录下阜阳的独特魅力,创作出更多优秀的文学作品。

图片来源:颍州区作协

编辑:傅友君

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助