在阜阳颍州南城,有一条名为贡院街的古老街道,许多老阜阳人都知晓其名,但未必清楚其名的由来。据1985年版《阜阳市地名录》记载,此街在清朝时期设有一处考秀才的考场,俗名“状元抬”,因而得名贡院,街名亦由此沿革至今。那么,贡院究竟位于何处?从历史资料中,我们得以一窥其踪迹。

贡院遗址位于原阜阳卫校,即现阜阳三中高三实习班东侧,从阜阳地区梆剧团至仁里街的一大片区域。1945年编辑出版的《阜阳县志续编•城厢图》中,明确标注了18号位置为贡院及阜阳女中所在地。这一记载,为我们探寻贡院的具体位置提供了重要线索。

追溯历史,贡院的建立与颍州的行政变迁密切相关。据《乾隆•颍州府志》记载,试院最初位于郡城鼓楼南的同文街。颍州旧属凤阳府,科举考试由凤阳府主持。雍正三年(1725年),颍州改为直隶州,知州李月槎利用旧兵备道署的旧址修建了试院,这便是今日东城门公园西侧高楼所在的老贡院。乾隆十三年(1748年),知府王敛福将这座试院改建为府署,并另购土地建造新试院。

新试院规模宏大,设施完备。设有照墙、东西辕门、大门、仪门、大堂,以及东西两侧各二十间的考棚。仪门东侧分布着宅门、二堂、后楼、东西书房、内书房、厨房和下房,后方与大堂相通,成为亳州、阜阳、太和、蒙城、颍上、霍邱六个属县考生共同参加考试的场所。

《道光•阜阳县志》对贡院的记载更为详细。新试院大堂为三开间,大堂下为甬道,东西两侧为棚舍,各有十间,前为仪门。仪门东侧依次分布着宅门、二堂、后楼、东西书房、内书房、厨房和下房,后方与大堂相通。仪门往东延伸处是试院大门,大门前设有照墙,照墙两侧用栅栏环绕,东西两侧还设有辕门。

随着科举考试的日益兴盛,参加考试的人数不断增加,原有棚舍空间逐渐显得狭窄。道光四年(1824年),知府麟庆、代理知县刘虎文为解决这一问题,告知地方士绅百姓,购置试院西侧的土地与房屋。随后在大堂右侧朝南方向建造了十间棚舍,又朝东建造十间棚舍,但尚未完工。道光五年(1825年),学政张鳞嘱咐下属用砖块砌成围墙。道光六年(1826年),知府胡调元、知县刘耀椿带领士绅百姓修整棚舍与围墙。工程竣工后,又将所有桌椅更换为厚实的木板制作,桌椅连接处用砖块砌成垛子,立柱则用铁件加固。统计最终的考号数量,可容纳的考生人数超过实际参考人数,从此不再有拥挤或设施坍塌的隐患。

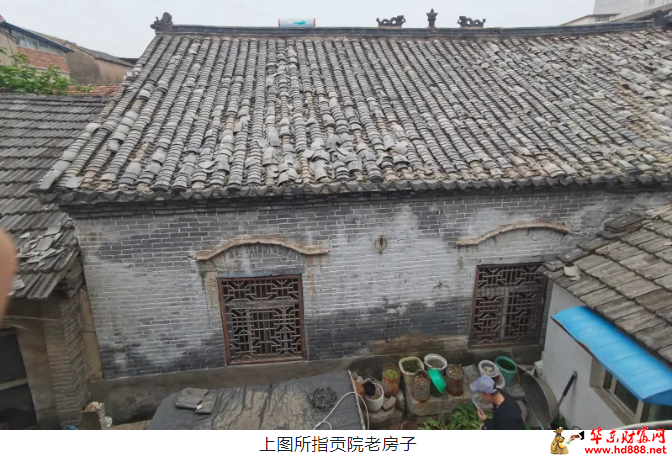

如今,颍州贡院遗址的基本轮廓依然清晰可见。其中,尚有一间较完整的清代老房子和几间不完整的老房子,还有一口老井。整个区域房屋被十多户居民居住,房屋老旧,存在一定的安全隐患。面对这一现状,我们不禁产生这样的思考:能否参照旧志记载和其他地方保存较好的贡院,对贡院遗址区域进行恢复改造,还原颍州贡院盛况,再现颍州千年文脉传承与千年古城风貌?

贡院作为科举制度的重要载体,见证了颍州乃至整个中国封建社会的文化发展与变迁。它不仅是古代学子追求功名、实现人生抱负的场所,更是颍州历史文化的象征。恢复改造贡院遗址,不仅是对历史的尊重与传承,更是对颍州文化底蕴的挖掘与弘扬。让我们共同期待,在不久的将来,颍州贡院能够重现往日的辉煌,成为颍州文化的一张亮丽名片。

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助