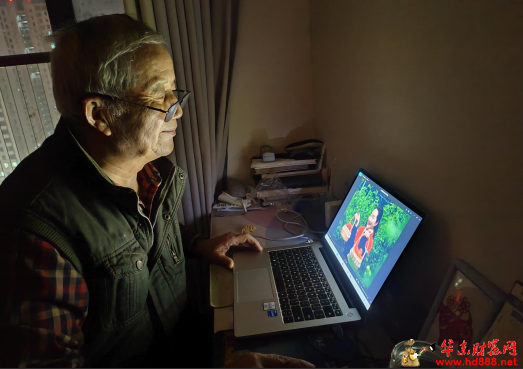

“用镜头定格真实的瞬间,以光影抒写内心的情感,用影像讲述动人的故事。”身着“中国摄影家协会”背心,肩挎沉甸甸的摄影包,手持相机,走走停停,东拍西摄,以他独到的“新闻眼”随时捕捉每一个精彩瞬间——这便是资深摄影师戴文学给人留下的深刻印象。

现年65岁的戴文学,出生于安徽省利辛县一个偏远的农村农民家庭。中学未毕业便辍学回乡务农,干农活、挖河工,苦活、重活样样都干过。但他始终热爱学习,经常看书,偶尔也写写画画。1989年,在朋友介绍下,他跟随老师傅学习摄影,变卖家养一年多的肥猪和两百斤小麦,购置了一部“海鸥”牌双镜头照相机。为练习摄影,他常骑车深入农村田间地头、水利工程一线,抓拍农民兄弟劳动的精彩画面。回来后,自己冲印照片。为节省胶卷,他还学会了接片技术,拍几张就剪下几张,其余部分接起来继续使用。他每按下一次快门,都经过认真观察,这一习惯也培养了他敏锐发现细节的能力。

为扩大影响力,戴文学在家乡利辛县丹凤乡丹凤集上开设了第一家照相馆。在照相馆墙外,他安装了12个玻璃橱窗宣传栏,利用二十四节气和国家节假日等不同时间,随时更换图片内容,供乡亲们参观交流。1998年,他与好友书法爱好者赵兴民共同举办了丹凤乡首届“丹凤美”摄影、书法、诗歌大展赛,引起乡政府和县文化部门的高度重视,县委领导及县文联、宣传部同志亲临现场祝贺剪彩。1997至1999年间,他自费参加《人民日报》《安徽日报》《农民日报》等媒体举办的新闻摄影培训班,不断提升自己的摄影水平和写作能力。

功夫不负有心人。他拍摄的首张新闻图片《要想富先修路》登上《阜阳日报》头版。1999年,新闻纪实照片《农民办学爱心闪光》在《人民日报》华东版刊登后,反响热烈。《安徽日报》《阜阳日报》《颍州晚报》等媒体相继刊载他的新闻故事《他从田野中走来》《田野中走出来的摄影家》等人物报道。从此,他对新闻创作一发不可收拾。

1999年12月,《颍州晚报》一则招聘记者信息引起了他的注意。成为一名专业新闻记者,是他一直追求的梦想。在改变命运的强大动力推动下,他毅然投身新闻摄影行业。在《颍州晚报》社笔试、面试当天,他从利辛县乘车辗转至阜阳市,途中因长途汽车抛锚,紧急赶到报社时,考试已结束。报社领导了解情况后,请他回家等待消息。凭借出色的新闻采访能力和摄影技术,2000年元旦,他成为《颍州晚报》唯一破格聘任的新闻记者。从农村到城市,从农民到市民,他并未骄傲自满,而是更加珍惜这来之不易的人生机遇。“是摄影改变了我的命运,改变了我的农民身份。”他激动地说。

每年春运,是阜阳外出务工的集中时段,也是农民工“寻梦新生活”的开始。他用镜头记录下农民工的旅途过程,与他们共同分享辛苦与收获。自2000年起,每年他都主动投入春运采访。多次随阜阳市政府安排的“接您回家”专列火车,前往“长三角”接农民工回家;又多次前往宁波等地,与农民工兄弟同吃、同住、同劳动,感受他们的酸甜苦辣。如今,他仍保留着他们的联系方式,不时相互问候和祝愿。“我对春运有着特殊感情,因为他们就是我,我就是他们。我愿意为他们付出,乐于服务社会。”他动情地说。

最让他难忘的是2016年春运期间的一次下乡采访。他与报社文字记者曹梦雅一同前往颍上县采访农民工返乡过年的人物故事。途中,他们所乘三轮车因拐弯速度过快,不慎翻入三、四米深的沟里。好在沟底有缓冲带,离水塘有一定距离,否则后果不堪设想。当时他和曹梦雅胳膊、腿多处受伤,强忍疼痛一瘸一拐完成了采访任务。回到报社后,住院一个多月才慢慢恢复。提及这段经历,他仍心有余悸,用“惊心动魄、死里逃生”形容毫不为过。“作为农民记者,我记录的不仅是春运的点滴,更是祖国交通运输建设与社会发展的历程。”戴文学说。

2020年新春,突如其来的“新冠肺炎”疫情牵动着全国人民的心。阜阳市第二人民医院收治的首位患者康复出院,这一重要新闻需及时发布。报社考虑他还有两个多月退休,且采访存在感染风险,便未安排他拍摄。作为共产党员的戴文学得知后,主动请缨,承担了这场特殊拍摄任务。为确保安全,他每次出行都认真消毒防护;为让领导和家人安心,他每次深入疫情防控一线采访,都会详细汇报采访路线和时间。凭借认真与执着,他用镜头真实记录了我市众志成城、共抗疫情的生动画面,体现了一名老新闻工作者的初心使命和良好职业操守。“我不能给自己的采访生涯留下遗憾和空白,关键时刻岂能退却!”戴文学说。

2020年4月,戴文学从新闻战线退下,成为一名摄影老兵。他没有闲下来带孙子、看孩子,而是身体力行,为社会贡献力量。他与老乡韩振共同创办了“阜阳快拍摄影俱乐部”,广泛开展群众性摄影文化交流活动,为企事业单位培养众多摄影人才。通过线上线下交流,提高摄影爱好者的技术技能,增强新闻意识和社会服务意识,用新闻视角立足阜阳、宣传阜阳。

随着市民生活水平提升和相机普及,越来越多的人接触并爱上摄影。戴文学开始毫无保留地传授摄影经验和技巧,先后兼任阜阳市老年大学、阜阳师范大学、阜阳文化馆等单位的摄影课教师。他的摄影堂堂爆满,课下也常接到老年学员电话,询问摄影问题,有时一聊就是半个多小时,他都不厌其烦地耐心解答。

谈及从事摄影数十年的最深感悟,戴文学说:“我热爱摄影,已将摄影融为生命的一部分。用镜头记录真实的瞬间,用光影抒发内心的情感,用影像讲好感人的故事。摄影不仅是生活,更是文化。它让我学会思考,提高审美,丰富人生。摄影不能只是自娱自乐,还要融入社会、融入生活。退休不过是人生阶段的代名词,今后我仍要承担一份社会责任。”

在当今“人人都是摄影家”的背景下,摄影家是否需与时俱进赶潮流?戴文学说:“这不能一概而论。摄影家拍什么、怎么拍,由自己把握。是否赶潮流,也由个人决定。如何提高专业水平,摄影为谁服务,才是我们每个公民新闻人的共同心声和行为准则。我喜欢将镜头对准一街一景、一花一草,抓拍市井生活和普通百姓,用微薄之力传播正能量。也期待更多摄影爱好者通过镜头,在乡村、街头,采撷新奇与感动。”

谈及工作成绩和荣誉,戴文学十分谦虚:“这些都不值一提,只是些微不足道的小事。因热爱与执着,摄影师需日夜携带相机,最关键在于学会吃苦耐劳。多年来,我十分感谢妻子的理解和家人的大力支持。”

据了解,戴文学先后荣获全国“尊老爱老敬老养老”孝心行动摄影艺术展览优秀收藏大奖,并被授予“孝和文化”民间推广公益大使称号;作品《军民鱼水情》获安徽省第十八届摄影艺术展“记录类”银奖;《101岁抗战老兵回家探亲》入选安徽省第二十届摄影艺术展览并获铜奖;《纪念碑下的守护》(组图)获安徽省第二届“双拥杯”摄影大赛一等奖;《国家非遗颍上花鼓灯的传承》获“非遗文化薪火相传”安徽省非物质文化遗产全国摄影图片展优秀奖;《孤岛有爱,1个和7个的最后坚守》获新华社“新时代”用镜头发现美2017安徽年度图片人文关怀入围奖。

戴文学感慨道:“岁月不饶人,年龄大了,干了一辈子新闻事业,若有机会,我想办一次个人影展和出版一本个人影集,也算是对自己热爱的新闻事业的一个总结。”

我们期待戴文学老师的心愿早日实现! (刘国美 摄影/报道)

编辑:傅友君

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助