立足颍淮大地,仰望百年文艺星空。从这块土地上,走向中国艺术殿堂的作家、书画家、戏剧家等灿若星河。他们以出类拔萃的艺术造诣和独特的人格魅力,为家乡赢得了声誉,成为阜阳人引以为傲的荣光,璀璨耀颍淮。曾两度到界首工艺陶瓷厂深入生活并进行陶艺创作的知名美术大师韩美林,也是阜阳文艺百年长河里引人注目的璀璨夺目的一颗!(特邀主持 王秋生)

工艺美术大师韩美林在界首

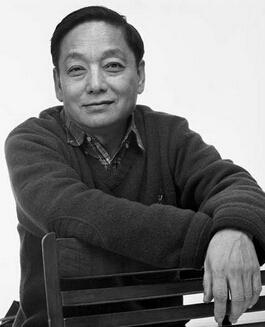

个人档案:韩美林,1936年生于山东济南。1955年考入中央美术学院(1956年随院系调整成为中央工艺美术学院的首届学生)。现为清华大学文科资深教授,兼任中央文史研究馆馆员、世界华人协会副会长、中国工艺美术学会名誉会长。北京奥运会福娃的设计者,被称为“福娃之父”,2016年,被授予“联合国教科文组织和平艺术家”称号,这是中国美术界第一个人得此殊荣。

界首市有一项千年不衰的传统手工艺——彩陶,它始于隋唐,盛行明清,深深地扎根于纯朴的乡村民风之中,一直流传至今,是我国陶瓷艺术园中的一棵奇葩。2006年5月20日,界首彩陶烧制技艺经国务院批准,列入了第一批国家级非物质文化遗产。

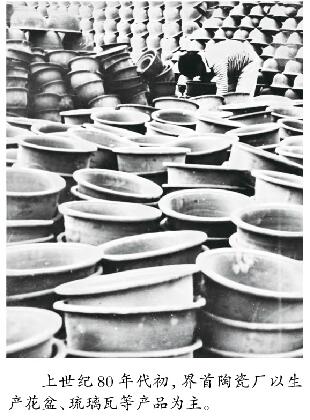

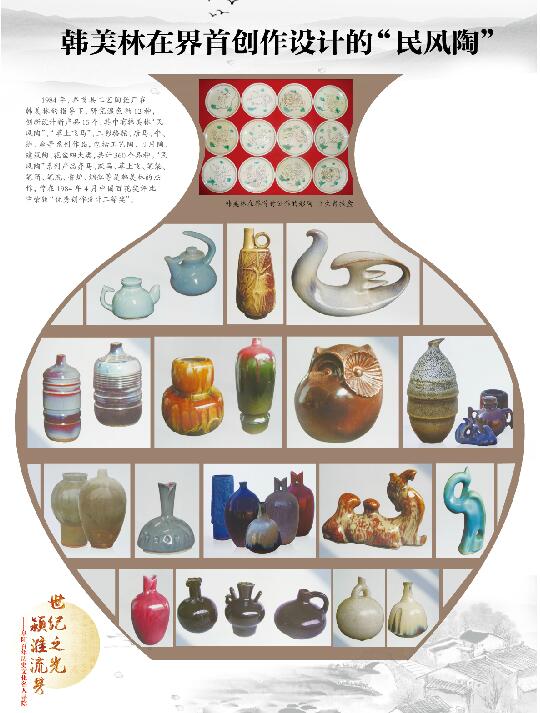

但是在上世纪70年代末和80年代初,界首工艺陶瓷厂却遇到了彩陶市场萧条、企业难以生存的艰难困境,经营不得不转移到花盆、琉璃瓦和瓦盆的生产上来。在这个关头,1983年初,界首县领导邀请时任中国美术家协会理事、安徽画院副院长的韩美林来到界首工艺陶瓷厂,给予彩陶产品创新研发和市场开发指导。使命所系,责任所在,在之后长达一年的“帮扶”工作中,韩美林承上启下,助力彩陶创新发展,给困境中的界首彩陶业带来了一股强劲的东风,也让彩陶艺术重新焕发了光彩。

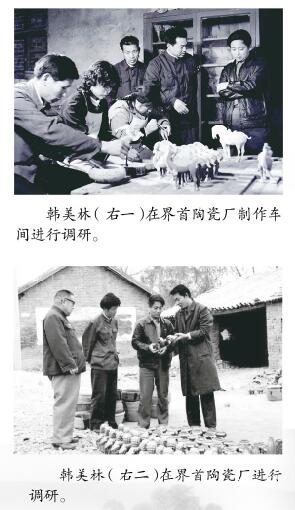

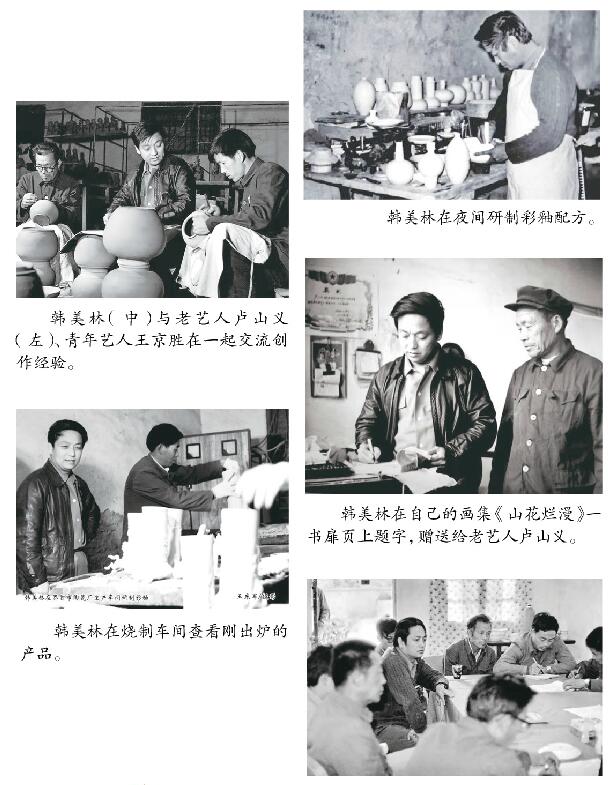

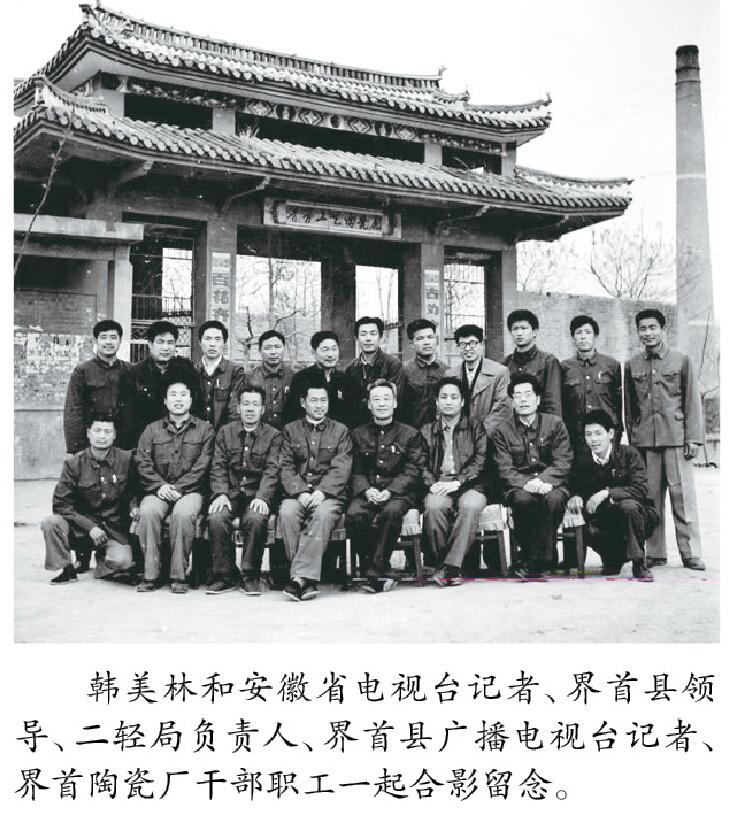

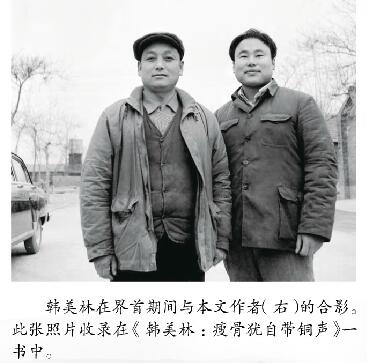

1983年1月份和2月份,韩美林两度到界首工艺陶瓷厂深入生活,进行陶艺创作并帮助开发新产品。作为当时界首知名摄影人,王东军被时任县委书记李廷荣两次“点将”,跟踪拍摄韩美林在界首期间的活动照片。

为了全方位记录下韩美林这位艺术大师的创作生活过程,期间,王东军前前后后二十多次到陶瓷厂跟踪拍照。他用相机拍摄了大量珍贵的资料照片,同时还记录下了韩美林的工作情况。时间已过去近40年,王东军至今请晰地记得当年的情景。

初识韩美林

韩美林第一次来界首是在1983年1月,那是个寒冷的冬天。

元旦刚过不久的一天下午,单位领导通知我说,县委书记李廷荣亲自点名让你去为韩美林拍照,赶快到县政府招待所报到。于是,我带上135单反相机和120相机赶到了招待所,在大厅里,见到了当时的县委书记李廷荣、副县长王福荣、县政府办公室主任秦士元。

李书记指着其中两位向我做了重点介绍,一位韩美林老师,一位是韩美林的同学李老师,都是搞工艺美术的大师,我高兴地与两位老师握手问好。李书记拍着我的肩膀说,你的任务是跟随两位老师拍工作照片,给界首留些珍贵资料。我坚定地说:“好!请李书记放心。”韩老师幽默地对我说:“小王,你可要给我拍得漂亮点啊。”他的话顿时引起大家的一阵欢笑。

笑声中,我认真地打量了一下人到中年的韩老师:他中等身材,稍胖。穿着一身棉装,休闲的棉上衣敞着,从领口看去,从里至外分别穿着衬衫、线衣和棉坎。白净净的脸庞,方方的,两只双眼皮的大眼睛格外好看,很有磁性。

过了一个小时,县委派了两辆吉普车和一辆轿车来到招待所,把我们送到了郊外的县陶瓷厂。

阴沉沉的冬天格外寒冷,冷清清的陶瓷厂显得有些荒凉。

韩美林等先在厂大门口驻足,看了一下仿古式的大门楼,然后,走近厂区,在厂领导的引导下,看了脏乱不堪的院内环境;看了破旧的厂房、生产车间、炉窑;看了工人制作生产的场景和简陋的产品陈列室,听取了厂长关于生产情况的介绍。

韩美林眉头紧皱,神情凝重,感慨万千,他对李廷荣书记说:“这里的条件太差了,看来生产也不景气啊!”李书记点点头说:“是啊,所以,还请韩老师、李老师多帮帮我们,救救这个厂子。”韩美林提高了声调说:“这次我们来就是想帮你们搞产品更新换代,帮助厂子搞发展的。”李书记激动地说:“谢谢韩老师,我们请您来,就是这个目的,您多操操心。

”

”随后,在低矮的会议室里召开座谈会,县二轻局负责同志、该厂负责人和各生产车间主任与韩美林等进行了座谈。座谈会上,韩美林主要了解了厂子的发展情况,产品的研发、生产、市场销售和经济效益情况以及技术人员和工人们的思想状况等。韩美林一边听一边认真地做了记录。

座谈会结束后,李廷荣书记、王福荣副县长等分别和韩美林老师拍照留念,我也趁此和韩老师合拍了一张,合影的时候,韩美林老师还把我的鸭舌帽摘掉戴在了自己的头上。

在后来的两天里,韩美林一行深入到陶瓷厂生产一线和工人们中间进行了调研。

他认为,目前的问题在于产品品种少档次低。刀马人陶瓷有一定的知名度,但生产量小,购买人少;花盆、香炉、瓦盆等陶瓷产品生产量稍大,但价格不高,销售范围只在阜阳;只有笔筒、草上飞等陶瓷艺术品打到了合肥,但销售量不大。之后,韩美林和厂里的负责人以及技术人员一起研究制定了厂子的发展目标,产品开发计划和宣传计划,生产资金的筹备措施等。韩美林最愁的是没有发展资金,他说,巧妇难为无米之炊啊。不过他还说,多想想办法,面包会有的,资金会有的。

这次韩美林等一行在界首待了一个星期。临走前,他和李廷荣书记说,目前发展资金问题是最大的问题,县里要想想办法,我从有关部门争取一点,有了钱,事情就好办了。过一段时间我再来。李书记紧握住韩美林的手久久不放,说,您一定来!

韩美林这次在界首给我留下了深刻印象:对人热情、随和,对工作敬业、认真,对界首充满了爱心和责任心。

“拼命三郎”韩美林

1983年2月初,韩美林老师再次来到界首。李廷荣书记再次点名,让我去为韩美林老师拍照。

韩美林这次是专来界首陶瓷厂搞产品研制开发的。他不仅带来了开发研制产品的资金,还带来了从河北邯郸请来的专家郭福挺,以及左昌亚、黄德俊、岳小泉等五位得意门生。

韩美林老师来界首的头几天是住在县政府招待所,每天要坐车跑到10多里外的陶瓷厂工作,太麻烦了。于是,韩老师提出搬到陶瓷厂住,就在厂里吃饭,这样方便工作。

就这样,韩美林老师每天吃住在厂里,一干就是一年。

韩老师干的第一件事就是组建由专家、技术员和一线技术工人参加的科研攻关小组,共同研制开发新产品。韩老师认为,陶瓷的外衣是釉色,好看了才招人喜欢,所以研制丰富多彩的陶瓷釉色是更新换代产品的关键。只有通过反反复复的烧制试验,才能得到我们想要的理想产品。第二件事是指导技术员进行新产品设计创作。韩老师认为只有继承传统,不断推陈出新,企业才有生命力。

韩美林老师是平易近人的大艺术家,我每次去陶瓷厂都能看到他在车间和老艺人卢山义,技术员王京胜、卢群山等一起创作产品,切磋技艺,学习民间工艺。韩老师说,通过一起创作交流,从民间艺人身上学到了很多传统的艺术精华,汲取营养。在界首的一年间,他和以制作刀马人土陶器皿而享誉全国的民间老艺人卢山义结下了忘年交,俩人经常在一起切磋技艺,在纸上设计画稿。平时他俩还在创作之余抽出时间一同指导身边的工人们进行艺术创作。

每日里,韩老师必做的三件事是:和科研人员一起搞彩釉研究试验、埋头设计创作、到生产一线指导工作。所以他每天工作大都在13个小时左右,夜里能干到两点多钟,忙得不可开交。特别是搞起创作来那就是“拼命三郎”,有时为了一件雕塑,他废寝忘食,常常工作到深夜。

有这么一个情景让我记忆尤深:一次夜里在工作室加班,韩老师正在做泥塑小鹿,我一边拍照一边问:“韩老师,你天天这样玩命干,不嫌累吗?”他幽默地挥舞着两个拳头说:“你看 看,我浑身上下有使不完的劲。”我又问韩老师,这样经常加班加点地干图什么?韩老师听我这么一问,当时表情凝重,许久没有说话。约过了十分钟,韩老师叹了一口气后才动情地说,过去的事没法讲,现在只想把过去失去的时光抢回来。

后来,我从县政府办公室主任秦士元那里听说,1964年韩美林在安徽筹建安徽工艺美院时受诬陷坐了四年冤狱,后又送到淮南陶瓷厂“接受劳动改造”,损失了他最美好的时光。听后,我明白了韩老师“只想把过去失去的时光抢回来”的深层含义。

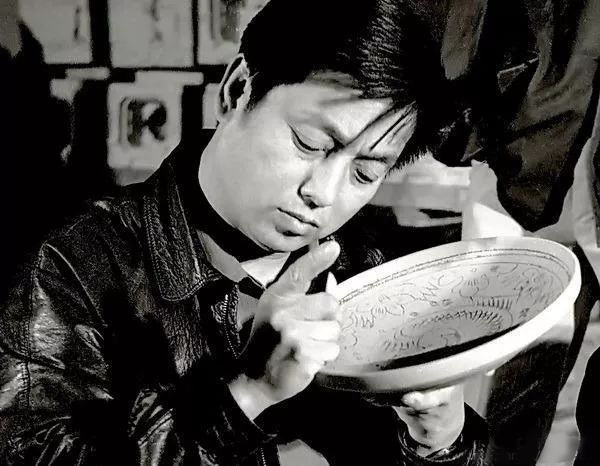

还有一个让我难忘的场景是:一天,韩美林老师和科研技术人员在电炉旁等待着第一炉烧制试验的陶瓷釉色出炉,当工作人员打开炉门,一组新创作的民风陶从炉里取出时,那鲜艳多彩的乌金、金砂、孔雀蓝、玫瑰红等釉色把在场的人震撼得激动不已,大家的眼睛瞪得圆圆的,目不转睛地看着,欣赏着。一分钟后,大家突然欢呼雀跃起来,“好看”“漂亮”的声音此起彼伏。韩老师也异常兴奋,看着眼前的一个个小宝贝,就像看到自己的孩子,赞不绝口,一口一个“漂亮!”

从1983年2月开始,韩美林带领科研小组用硅、硼、石英等进行研制无毒彩釉工艺科技实验,经过200多个日日夜夜,取得圆满成功。为搞这项科技攻关,韩美林春节没有回合肥过年。

在长达一年的“帮扶”工作中,韩美林和老艺人卢山义、王京胜、卢群山、郝学美等技术人员在工作中成为了良师益友,而且还带着这个团队设计研发新产品数百种,极大地丰富了界首工艺陶瓷的花色品种,使界首工艺陶瓷无论是品种,还是釉色都达到了空前的艺术水平。同时一改界首工艺陶瓷厂几十年旧貌,让企业焕发生机。1984年,韩美林指导并参与创作的陶瓷产品分获“国家百花奖”“安徽省科技成果发明奖”“阜阳地区科技一等奖”等奖项。

1984年4月,韩美林老师在界首陶瓷厂整整帮助工作一年后,带着胜利的果实满意地回到了合肥。2006年5月20日,经韩美林老师指导,界首彩陶烧制技艺经国务院批准,列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

从此,界首彩陶艺术走向了一条兴旺的发展之路,代代相传,发扬光大。当时只有一家工艺陶瓷厂、十来个技术员,发展到现在的有十一家彩陶公司,近百传人。如今,界首彩陶名扬世 界,产品远销国外。

国家级非物质文化遗产项目代表性传承人王京胜、卢群山,省级非物质文化遗产项目代表性传承人卢莉华,频频在全国各大彩陶艺术比赛上获大奖,可谓是硕果摇枝。

韩美林老师为我画公鸡

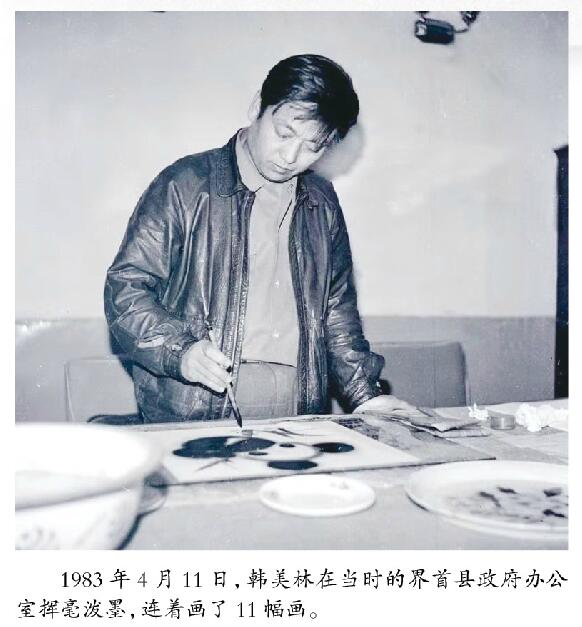

1983年4月11日中午,应县政府邀请,韩老师在县政府办公室作画,我一边看一边抓拍场景。副县长王福荣、政府办公室主任秦士元也在现场观看韩老师作画。

韩老师画的是小狗、小猴、小熊猫、老鹰等动物小品。看韩老师作画是一种享受:他画头部和眼睛的时候,用笔特别小心,一点一点地画,画得特别有神又有灵性;画身子的时候是大刀阔斧,随心所欲,画得夸张而又生动;画四肢的时候,是寥寥数笔,形似而又简洁。“韩老师画得太好了。”王福荣、秦士元和我一边观赏一边不由地赞叹道。

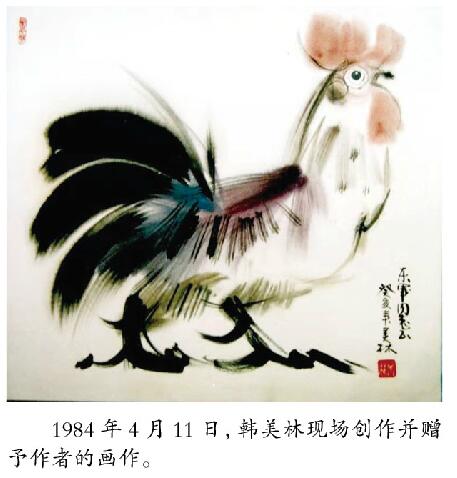

韩老师画了四张画以后,突然转身对我说:“看,小王忙的,我给你画张吧。”声音不大,但热情而又亲切。我激动地说:“这太好了,我正想张口向韩老师要画呢。” 韩老师问:“画什么?”我回答:“看你画的猴子、熊猫毛绒绒的挺好看。就给我画一张老母鸡带着几只毛绒绒的小鸡在玩耍吧。” 韩老师一听扑哧一声笑起来,风趣地说:“你这个男子汉怎么喜欢母鸡、小鸡的。”我解释说:“它们温柔可爱。” 韩老师笑着说:“就跟你的性格差不多,没一点男子汉气派!”一句话把我逗得脸发热。韩老师接着说:“男子汉应该好强、敢闯!我给你画只大公鸡吧!”我说:“行,韩老师画什么我都喜欢。”

韩老师顺手拿了张正方形的水彩画纸平铺在桌面上,用排刷在纸上刷水后,提起画笔很随意地在画纸上扫来扫去,三四分钟功夫,一只精神抖擞的大公鸡便跃然纸上,看那活灵活现的样子好像要跳出画面。在场的人边看边连连叫绝。我问韩老师:“你就这简单的几笔,怎么画得这么生动啊?”韩老师风趣地回答:“会扫地就会画画,你拿起笔在纸上扫就是了,也会画得很生动的。”说得在场的人大笑不止。笑声中,韩老师在画上提字落款,盖上了自己的印章,然后把画递给我说;“小王,送给你,祝你吉(鸡)祥如意,事业成功!”我乐得合不拢嘴,接过画,连声说:“谢谢韩老师!谢谢韩老师!”

这次作画,韩老师用了一个多小时,画了11幅画。

转眼三十八年过去了,韩老师在界首陶瓷厂废寝忘食的工作情景令我难忘。他对艺术的执着和热爱,以及他对界首的无私奉献精神至今仍令我敬佩不已。

我送给韩老师的四张他在界首陶瓷厂工作照,被收录进由大象出版社2003年9月出版的《韩美林:瘦骨犹自带铜声》一书中。书中翔实刊载了韩美林人生各个阶段留下的影像。让我欣喜的是,书中还收录了一张韩美林和我的合影照片呢。

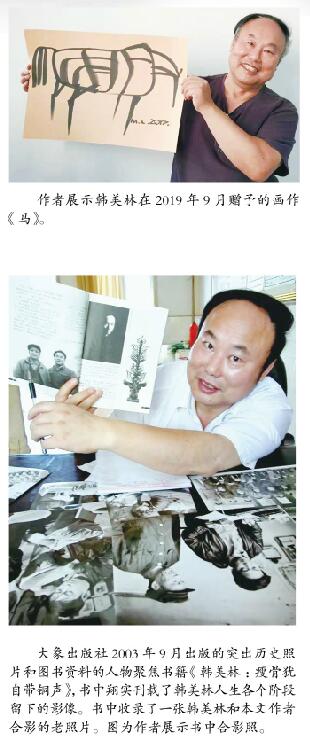

2019年9月,我拍摄的《韩美林在1983,“承上启下”界首彩陶》(组图)在安徽省非物质文化遗产全国摄影图片展览中获得银奖。随后,我把这次获奖的组图印成画册,并将30多张珍贵的原图一起托韩美林老师的弟子季峰带给了韩老师,韩老师收到后很高兴,随即取出一张简笔画《马》,让季峰转交给我。

(作者:王东军,界首市资深摄影师,新华网安徽频道签约摄影师,阜阳日报、颍州晚报特约摄影师)

编辑:傅友君

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助