立足颍淮大地,仰望百年文艺星空。从这块土地上,走向中国艺术殿堂的作家、书画家、戏剧家等灿若星河。他们以出类拔萃的艺术造诣和独特的人格魅力,为家乡赢得了声誉,成为阜阳人引以为傲的荣光,璀璨耀颍淮。出身书香门第、缙绅之家的太和籍知名书法家张海观先生,也是阜阳文艺百年长河里璀璨夺目的一颗!(特邀主持 王秋生)

书法家张海观和他的两个儿子

个人档案:张海观(1881~1950),字鹤云,号秋谷,太和县关集镇张新庄人,皖北著名书法家、教育家、诗人。其著作有《学书须知》二卷,《稼渔轩诗草》一卷。传略入编《中国书法家人名大辞典》《安徽人物大辞典》《太和县志》等。

张海观出身书香门第、缙绅之家,一生经历满清、北洋、民国、新中国几个历史时期。他终生追求光明进步,早年参加同盟会,46岁那年,被杨虎城将军任命为太和县教育局长,为太和的教育事业辛苦操劳,贡献颇多。他对共产党领导的革命事业充满向往和希望,他不避风险,掩护、保护过共产党人。

他的大儿子张东杲参加北伐,在叶挺将军麾下英勇作战,经周恩来介绍参加中国共产党并英勇献身。他的另一个儿子张仲明以大哥为榜样,在革命斗争中,一次次完成党交给的光荣任务。

在太和县及其周边,特别是在书画界,张海观享有很高的知名度,许多人家都以收藏张海观的书法为荣,著名书法家黎国琛先生为其关门弟子,当今的一些太和书法家都深受其影响。

熔铸旧学新知,追求进步光明

张海观出身书香门第,缙绅之家,张海观弟兄八人,张海观是老八。

张海观的父亲张宏钧弟兄七人。张宏钧早期家道殷实,前四个儿子成家时分别住在马洲、盐店、关集、张楼的四个宅子。老五张海涛因为考中了清末最后一科的秀才,房子置在城里,在太和县城定居,又在太和城郊置了田地。

待到三个小儿子逐渐长大之后,家道开始中落。张海观的父亲只好在自家的耕地上开辟了一个不大的村庄,取名张新庄。从东到西依次住的是老六张海渊、老七张海峰与老八张海观。

张新庄虽小,但经二三十年的打理,在张海观的孙女张细云的记忆里,已经变成了一个环境优美的农庄。宅沟环绕四周,水流清澈见底,树荫密布,鸟飞蝶舞。夏日荷花相伴,秋日瓜果飘香。

在田园牧歌般的环境下,聪明伶俐,酷爱学习的张海观读书习字,学业、书艺日有所进,月有所长,均打下了深厚的根底。

光绪三十二年(1906),二十六岁的张海观正在向传统的科举道路上稳步迈进的时候,清廷正式颁布诏书,明令从这一年开始,所有乡、会试一律停止,各省岁科考试亦停止,一千三百多年来中国读书人通过科举考试进入仕途的道路彻底断绝。

清廷为避免停止科举之后引起社会大的震荡,采取了一些善后措施。除年龄较大的尽量作出安排之外,年纪较轻的举、贡生可以报考新式学堂,继续学业。爱好学习且有相当旧学根底的张海观,选择了继续学习的道路,遂报考进入安徽优级师范学堂读书。

早在废除科举之前,新式教育就开始推广了。清光绪二十九年(1903),清廷颁布了《优级师范学堂章程》,规定在京师及各省均设立一所优级师范学堂,除招收初级师范学堂毕业生以外,亦招收有相同学力者。优级师范学堂是我国近代设置的,为适应新式教育专门开办的培养新型师资的高等学校,“优级”即“高级”“高等”之意,学习内容分为四类,类似于今天大学里系的分设,学制为四年。

优级师范学堂的诞生是我国现代师范大学教育的开始,安徽省的优级师范学堂开办在当时的省城安庆,学堂的设立是我省现代高等师范教育开始的标志。这所学校师资力量雄厚,其中亦不乏今天称之为海归的海外归来的留学生。由于入学有严格门槛,学员水平也较高,可谓旧学新知融四海,鸿儒俊彦聚八方。邓石如的重孙,曾任安徽省都督府教育司长的书画家邓绳候,就亲自担任过这所学校的教育长。学校为社会培养了一大批急需的优秀人才,又像种子一样洒向四面八方。

张海观由于有深厚的旧学根底,又聪明好学,在融汇旧学新知的学校里刻苦攻读,加之得到名师指点,眼界大开,如鱼得水,学习成绩优异。学校对学生要求严格,毕业考试按照成绩分为不同档次,张海观最后以部试优等毕业。

但是,张海观并不是只知死读书,不关心时事的书呆子。在那个社会急剧变化,风云激荡的年代,也并没有两耳不闻窗外事。他在校时就加入了同盟会,积极从事革命活动。

辛亥革命胜利之后,张海观将大部分精力用于教育事业,他曾经出任太和县参议员、劝学所长,兼县立高等小学堂督监。对于家乡太和县的现代教育事业,他是开辟者、建设者之一。当年直接受过张海观教育的太和人,大多早已经去世了。他们的好多孙子辈的人,仍然会将从老一辈那里听来的张海观的故事,一代一代传下去,并为自己的前辈曾受过张海观的教育而感到荣幸。

其后,张海观又应邀从家乡太和县来到阜阳,应聘于安徽省立阜阳三师、阜阳六中,执教十余年,门生弟子来自颍州各县及周边。阜阳三师是当时的淮上名校,由留学日本早稻田大学的饱学之士颍上人余炳成(字幼泉)先生担任首任校长,第二任校长为江子桥。从这所学校走出不少革命志士、文化名人,如未名四杰的韦素园、台静农、李霁野、韦丛芜都是这个时期三师的学生。

张海观早年信仰三民主义,以后,他目睹国民党倒行逆施,腐化堕落,认识随之发生变化,逐渐倾向共产党领导的革命斗争。

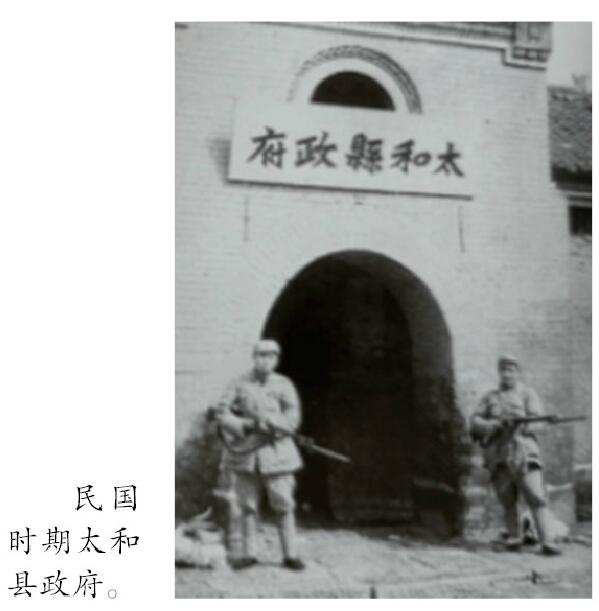

民国十六年(1927)十月,国民革命军第二集团军暂编第十军军长杨虎城所部,在商丘以东被直鲁联军打败,来太和县修整,中共皖北特委在太和建立,杨虎城治理太和时,任命李天午为太和县县长,张海观为教育局局长。县教育局曾派“打神委员”到各地动员打神办学,收庙产约3000亩作为学田,以解决教育经费之不足,从而使太和县的教育取得较好的发展。

1928年,中共皖北特委在王官集建立苏维埃政府和工农红军,即将北上太和。关集一带的地主豪绅,纷纷准备逃跑或抵抗。张海观却命家人缝制红旗,准备迎接红军的到来。

抗日战争爆发,他鼓励张家子弟参加动委会和自卫军,并出资为自卫军购买冲锋枪两支和一批优质步枪。他对自己的长子张东杲加入共产党表示支持。家乡一度盛传张东杲在南昌起义中牺牲,国民党太和县党部多次检举他是共产党烈士的亲属,以至使他横遭迫害,生活困窘。他既痛惜爱子牺牲,又愤恨国民党统治之黑暗。于是,退隐乡里,构茅屋三间,自题为“稼渔轩”。莳花种树,临池赋诗,风雨朝夕,自娱其中。鉴于他在县内享有崇高的声望,国民党对他亦无可奈何。

据《安徽人物大辞典》记载:张海观有古仁人之风,平生慷慨仗义,急人危难。他的朋友周宗文,家境清贫,海观援助不辍;周宗文之女周廷之因参加“四九”暴动遇难,全家备受迫害,周宗文的小学校长也被解职,一家生活无着。张海观不畏风险,延请周宗文为其家庭教师。共产党人李绳祖被通缉,四处逃亡,张海观安置他在本乡教小学,在其庇护下,幸得无恙。

云烟落纸走龙蛇,颜骨柳筋岂浪夸

张海观是皖北著名书法家,知名度甚高。他初学清代的刘石庵、何子贞,后学苏东坡、黄山谷。他以习苏最久,得其形神。后又继续往上溯源,改临汉、魏碑帖,寒暑无间者十余载,终于形成了自己的独特风貌。其为书,笔力遒劲,气势雄浑,柔和而刚健,流利而端庄,熔诸家于一炉,别开蹊径,自成一家。

罗文博老师在《老阜阳的人物——九大书画名家》一文中称赞张海观说:张海观的书法誉满皖北,是一位知名的书法家。罗老说海观先生十二岁即执笔研墨,临习碑帖。初学唐欧阳询《皇甫碑》(又称《皇甫诞碑》),连续数年无一日止。杨滨《大瓢偶笔》中说:“(欧阳)信本碑版险峭莫过于《皇甫诞碑》,而险绝尤为难,此《皇甫碑》所以贵也。”翁方纲说《皇甫碑》“是学唐楷者第一必由之先路,若不先从此入手,则间架结构何由而入《九成》《化度》乎?”

三十岁以后,张海观在执教之余,曾用十多年时间临习篆隶法帖,如《石门颂》《峄山碑》《石鼓文》。他又从金文取法,临习《虢季子白盘》。其后,又学苏轼的《丰乐亭》《表忠观》《西湖泛舟》等碑帖,他对苏东坡书法研习甚久。

五十岁以后,在遍临百家的基础上,先生致力师古创新之探索,著名书法家、张海观关门弟子黎国琛在《临海观册页》跋文中说:“先生之书,溯源于北魏诸碑。遍观先生书,知其在民国六、七年之前,出入篆隶。自兹以降,至民国十六、七年间则专事东坡,离苏后始悉心魏碑。”由此可知,张海观之书艺,起于篆隶名刻,施功力于北魏诸碑,再取苏东坡之气韵而形成自己的书风,不仅有了自家面目,而且在颍州书法中传承了苏轼书风,对颍州书风的形成作出了贡献。

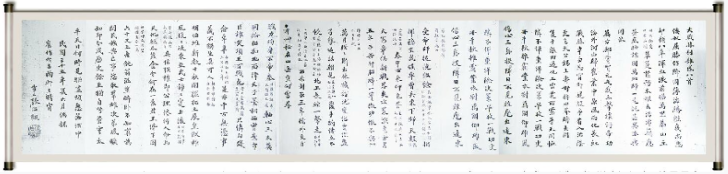

张海观不仅是书法创作的实践者,而且注重理论研究与总结。他还写过《学书须知》二卷,结合自己的学书经验,对如何学习书法提出了自己的观点,从而上升到理论高度,以引导启迪后学。

张海观曾作《与友人论书》诗一首,对自己的学书经历与心得也做过总结:

云烟落纸走龙蛇,颜骨柳筋岂浪夸。

别有一言君记取,傍人门户不成家。

从这首诗看,他对如何形成个人的书法风貌十分重视,也是自信的。正是由于张海观的书法形成了个人风格,从而也为颍州书法留下了硕果,寸缣尺楮,被人们视如珍宝。

幼年初习举子业,把笔为文垂琳琅

《太和县志》记载:“张海观幼习举子业,全县童试第一。”许多人都知道张海观是书法家,却不知道他还是位诗人。

《太和县志》说张海观“全县童试第一”,童试即童子试,是明清两代取得生员资格的入学考试,是读书人的进身必由之路。张海观在太和县的童子试中考得了第一名,可见其成绩优秀,学业出众。

张海观一生作诗为文不辍,成为他日常生活、学习的一部分。他的不少书法作品,都是书写他自己吟咏的诗词;他题写的不少楹联,也是书写他自己创作的内容。

张海观之所以能够吟诗作文,在书法中题写自己创作的作品,从而达到珠联璧合,相映生辉,与他从小所受的私塾教育有很大的关系。所谓“幼习举子业”,就是为参加科举考试去学习,而学习的内容也大多与科举考试有关。宋代大儒朱熹说:“小儿子教他做诗对,大来便习举子业。”习举子业的教育方式无疑有它的弊病,这种学习对记诵要求高,但也相应打下了牢固的文字基础,夯实了一个人最初的学问根底,对提高写作能力会发挥一生的作用。明代大儒宋濂在为人作墓志铭中说:“(郑)仲涵初年学举子业,把笔为文,春葩满林。”

由于年代久远等原因,张海观写的文章我们已经看不到了,他的著作也只是在地方志里留下了书名。但是他的诗作和联语,却在他的书法爱好者的收藏品里留了下来,吉光片羽,弥足珍贵。这里试录一二,以饷读者,并望收藏者继续留心整理。

张海观的诗作内容广泛,除了有论书论艺的作品以外,还有一些感慨时事的作品,说明他对天下大事的关心。家国天下,历来是传统中国儒家知识分子的情怀所在。笔者日前在朋友家看到他的书法作品,内容也是他自己创作的诗歌,其中有《感时二首》。

其一云:

八载烽烟苦遍经,山河犹带血痕腥。

如何野老茅檐下,又听燃箕煮豆声?

这首诗从内容上看,应该写于抗日战争胜利之后,尽管他当时生活在偏僻的乡村,仍然对时局充满忧虑。最后一句使我们联想到1941年,周恩来总理为皖南事变死难者叶挺将军等而写的著名挽联:“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急”。张海观诗中的“燃箕煮豆”,与周恩来挽联中的“相煎何急”,用的都是同一个典故。可见张海观与时代,与共产党人心心相印,与人民血脉相通。

《感时二首》其二:

春回腊尽复如何?风雪柴门感慨多。

当路豺狼犹砺齿,沿街狐鼠正张罗。

这首诗对国民党的压迫表达了强烈的不满与抗议,对黎民百姓生活的艰苦表示了极大的关心和同情。

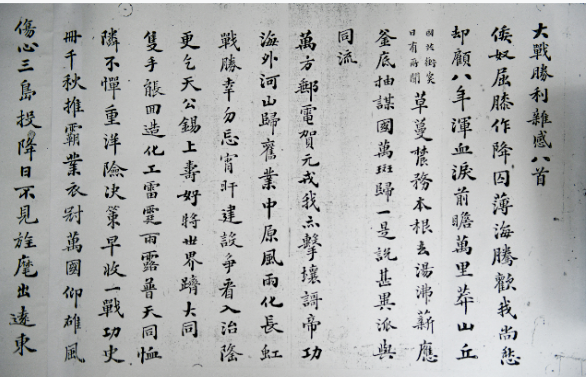

大战胜利杂感八首

其一

倭奴屈膝作降囚,

薄海腾欢我尚愁。

却顾八年浑血泪,

前瞻万里莽山丘。

草蔓农务本根去,

汤沸薪应釜底抽。

谋国万斑归一是,

说甚异派与同流。

其二

万方邮电贺元戎,

我亦击壤歌帝功。

海外河山归旧业,

中原风雨化长虹。

战胜幸勿忘宵旰,

建设争看入治隆。

更乞天公锡上寿,

好将世界跻大同。

其三

只手能回造化工,

雷霆雨露普天同。

恤邻不惮重洋险,

决策早收一战功。

史册千秋推霸业,

衣冠万国仰雄风。

伤心三岛投降日,

不见旌麾出远东。

其四

受命师徒挠败余,

指挥稳坐武侯车。

曹兵东下归天数,

秦甲西来仰包胥。

大宪章俱新战略,

夹攻策演旧方书。

五年辛苦肝脑碎,

一篑微功恨不与。

其五

万众瞩目斯太林,

机谋沈变海云深。

盘弓势逼诘朝见,

覆手约传互不侵。

北上长蛇一击走,

西来封豕三年擒。

外交自有神秘在,

山岳重重何处寻。

其六

戮力殉身不帝秦,

轴心三友莫同论。

昭和兆面降天子,

墨相西曹弃市臣。

谁哭项王百战死,

只怜勾践念年辛。

是非千古无凭事,

义不独生真可人。

其七

明治维新数十秋,

开疆拓土展皇猷。

雄风猎猎凌东亚,

武士铮铮寔上流。

妄信强权即公理,

惨将人命与天仇。

鲸吞蚕食今何在,

一系君王阶下囚。

其八

六十又三老钝翁,

泥涂醉卧不知穷。

为关民族兴亡事,

恣取群雄次第风。

旷却即今成历史,

余生犹自呼苍穹。

太平天日何时见,

驱尽烦愁落酒中。

民国三十五年夏六月,偶录旧作于古陶轩之晴窗,鹤云张海观。(范恒献整理)

安得雄师一百万,横扫中原十八州

张东杲(1907—1928),张海观长子,字若晦,太和县关集镇人。他天资颖悟,幼从名师王安贞读书,博览群艺,少有大志,兼习武术,善击剑。及长,雄姿英发,以救国救民为己任。

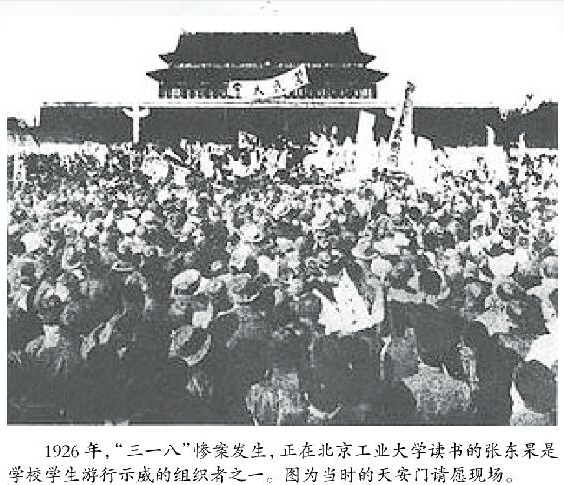

1921年,14岁的张东杲考入阜阳省立六中。在校期间,他因抗议学校无理开除太和学生而愤然离校。一年后,又考入南京第一中学高中理科。他曾主编太和旅宁同乡会刊物《太和之光》。1925年,考入北京工业大学,开始接受马列主义。

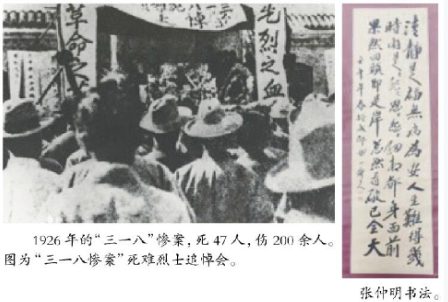

1926年,“三一八”惨案发生,时在北京读大学的张东杲是工大学生游行示威的组织者之一。反动派的开枪镇压,战友们的流血牺牲,益发坚定了张东杲的革命意志。张东杲与齐国庆从外地求学返乡期间,在太和建立马克思主义研究小组。他把在南京编印的《太和之光》在家乡散发,积极宣扬新思想,新文化。

在北伐战争如火如荼之时,张东杲毅然南下,请缨武汉,参加了叶挺将军领导的二十四师,任连政治指导员。在北伐战争中表现突出,在周恩来的教育引导之下,正式加入中国共产党。他深得叶挺将军的赏识,在平定夏斗寅叛军的战役中,身先士卒,冲锋陷阵。

1927年,蒋介石叛变革命,汪精卫的反动面目也日渐暴露,张东杲在东征讨蒋途中,英勇善战,不屈不挠,出生入死。

在东征讨蒋出发前夕,他将自己平时珍藏的马列主义著作、进步文艺书籍和自己的照片,送交在中山大学读书的堂弟张东美,促其尽快离开武汉。之后,张东杲又参加了共产党领导的南昌起义、潮州战役、广州暴动。

张海观最后一次得到儿子张东杲的信息,是在接到儿子从江西发回的最后一封家书时,他看到张东杲一身北伐军戎装的照片,儿子在照片背面题有“安得雄师一百万,横扫中原十八州”。张海观手握书信,泪流满面。张东杲在家书中劝让父亲不要牵挂,说自己已经坚定了革命意志,做好了随时随地为革命流血牺牲的准备。

张海观直到最后也不相信21岁的长子张东杲就这样离他而去。张海观26岁时有了张东杲,47岁那年他又失去了这位让他自豪的儿子。这位著名的书法家,在失去长子的22年里,经常看着儿子最后的书信和照片,陷入了深深的痛苦和沉思之中。

北大学子投身革命,策动全椒国军起义

张仲明(1911—1994)是张海观的另一个儿子,曾任芜湖市人大代表、政协委员,著有《新庄人诗稿》。关于他的介绍入新版《太和县志》。

张仲明早年在南京陶行知创办的安徽中学读完初中,在阜阳省立第三中学学习两年,因反对校方的高压统治闹学潮被开除。1931年考入北京大学中国文学系就读三年,因参加学生爱国运动被开除,后又就学于上海持志学院国学系。

张仲明时刻用父亲的话严格要求自己,在革命斗争中,以大哥张东杲为榜样,完成党交给的一次次光荣任务。

1937年“七七”事变后,他一面教书,一面在太和县民众抗日总动员委员会担任秘书、特务部长等职。1938年,余亚农到太和组织抗日人民自卫军第五路军,张仲明以已发动的民众武装为基础,编入第二支队,先任第二大队长,后任第二支队长。亳县克复后,自卫军进入亳县地区,经常配合新四军彭雪枫部作战。

1939年12月5日,国民党发动第一次反共高潮。之后,自卫军被编遣,张仲明离开部队回乡。两年后,由于地方派系斗争中,他被国民党县政府以共产党嫌疑分子的罪名关押入狱。恢复自由后,先后任太和县政府财务委员会主任委员,粮食征购监察委员会主任委员、县临时参议会驻会委员、安徽省政府参议等职。

1948年12月,张仲明至全椒,被时任国民党全椒县长的表兄吴艭任命为全椒县税捐稽征处处长。不久,吴去职,潘禹三继任县长。这时,中共皖北军区在巢湖分区和(县)全(椒)办事处派在全椒作策反工作的韩耀庭与张仲明取得联系,领导全椒策反工作。

淮海战役结束,解放军经蚌埠南下,潘禹三在张仲明的策动下率七个中队的兵力起义。全椒和平解放后,张仲明任巢县地委联络部第二办事处副主任。渡江战役后,联络部工作结束,张仲明因患肺病请假,偕家人前往芜湖就医。1951年6月,张仲明参加国民党革命委员会,任芜湖民革宣教组组长,后任芜湖市政协委员、人大代表。

(作者:关峰,安徽省作协会员,文史随笔《落在城里的乡愁》由团结出版社出版)

编辑:傅友君

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助